|

ARMAND MAURIN Au début de ce siècle. Les parents du Docteur Maurin étaient Médecins à Khenchela. ARMAND MAURIN médecin français à khenchela pendant la guerre d’Algérie, vécu à khenchela depuis deux ans de sa naissance et fils de JOSEPH MAURIN ancien Maire de khenchela

Khenchela c’est un centre beaucoup plus important, il occupait une position stratégique à la limite des hauts plateaux et du désert et commandait la trouée qui sépare les Aurès des monts Tébessa, par là, passent les caravanes qui, depuis des millénaires, relient l’Afrique Noire au Maghreb La population de khenchela pendant la guerre d’Algérie était étonnamment hétéroclite. Les Français d’origine provenaient des quatre coins de la France : Alsaciens réfugiés après 1870, descendants des déportés de 1848, colon issus du sud-ouest ou des Pyrénées, fonctionnaires corses qui s’appelaient Loviconi, Astolfi, Antona , Albertini, Nicoli, Nicolai, etc…Les Naturalisés venaient d’Italie, de Malte, d’Espagne, et de Belgique,et même les Israélites naturalisés depuis le décret Crémieux .

Troisième République française créa une commune de plein exercice à khenchela, c'est-à-dire que l’autorité municipale fut enlevée à l’administrateur fonctionnaire pour être remise à un maire élu. Dans une ville isolée par la distance les pouvoirs du maire étaient assez importants. Il était le maître de la police et avec son conseil municipal c’et lui qui établissait le budget de la commune. L’adjucation des marchés dépendait de son autorité. Le premier maire élu de khenchela d’appelait Sarahier

Les maisons de khenchela étaient toutes des rez-de chaussée, mais pour le prestige, deux d’entre elles avaient été surlévées d’un étage : c’était la Mairie et la Justice de Paix.

La rivière de Chandgouma était poissonneuse et en prenait de très beaux barbeaux, à khenchela ou le poisson était une denrée exceptionnelle.

Babar, quelques maisons basses au bord de la route, ce village insignifiant avec un ouvroir où des jeunes filles fabriquant des tapis trop chers »

Source : Khenchela, ouvrage de ARMAND MAURIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 08 Novembre 1959

...Le but était de contrôler la population et intercepter, si possible. les membres de la Kasma Bouderheim. Moyens ; 4 escadrons du 18ème , la harka de la ferme Maurin, une section de la 403 CRD, une partie du 94ème R.I., le peloton jeep ECAS du 18ème et une patrouille de T6 en alerte au sol. Préparation a 4 heures du matin et départ dès 5 heures. Le convoi de Babar était formé à la sortie du poste : en avant le command-car avec le Capitaine Ribollet, le Lieutenant le Meur, le Lieutenant de Bodman, chauffeur et radio. J.P.L - J’étais au volant de l’avant-dernier véhicule chargé de transporter le peloton d’élèves gradés dont le Lieutenant de Bodman était le commandant. Jacques Boudry, je crois, M.D.L., était monté près de moi dans la cabine, à l’abri du froid. A l’ avant le Capitaine avait dit au Lieutenant le Meur : « le Meur allez avec le camion serre file ! ». Réflexion amusée de le Meur à de Bodman : « Il est pas bien le Capitaine c’est moi l’ancien ! » Boutade, car en réalité il avait deux mois de plus que Xavier de Bodman. « C’est juste ! lui dit ce dernier, c’est à moi d’y aller. »« Mais non, c’est une plaisanterie. » « ça ne fait rien quand même, j’y vais, reste avec le Capitaine. » Le Lieutenant de Bodman était de la lignée de Hélie de Roffignac ; brillant officier de 24 ans, d’une suite de militaires de carrière au passé prestigieux ; son père était Colonel. Il était un cavalier dans l’esprit de ce qu’à de plus beau la Cavalerie. Un allant extraordinaire ; il aurait dû avoir une carrière brillante et atteindre les plus hauts sommets de l’armée. Fougueux, pour ne pas dire téméraire sur le terrain, sans crainte du danger, aimé de ses hommes à juste raison. Il était monté souvent dans mon camion. Je crois pouvoir dire qu’il y avait une envie réciproque de dialogue sur des sujets divers et nos entretiens étaient toujours enrichissants, surtout pour moi ! Il arriva à hauteur de mon camion me lançant, comme à l’ordinaire : « Tiens ce matin, je monte avec vous. » de Bodman ne me tutoyait pas et je le ressentais comme une marque de considération pour le simple brigadier que j’étais. Boudry avait dû laisser la place, par la suite il ne s’en est pas plaint. Notre voyage n’a pas été loin ! À 05 heures et quart, à hauteur de l’oued Hattiba, mon camion sautait sur une mine. Le Lieutenant de Bodman était tué sur le coup ; son corps déchiqueté fut retrouvé plus de 30 mètres plus loin. Dans ces circonstances les choses se passent en une fraction de temps extrêmement court ; bizarrement tout va vite et tout va lentement. L’explosion en elle-même n’est pas perceptible, enfin pour des mines de la puissance de celle-là qui était, d’après ce qui en a été dit bien plus tard, une bonbonne de gaz piégée ; immédiatement choqué, j’ai vu une énorme boule de feu qui irradiait le ciel devant mon pare-brise ; c’était quelque chose de merveilleux, un halo lumineux de toute beauté, d’ailleurs, je m’entends encore m’écrier : « Que c’est beau ! » Tout de suite, instinctivement, j’ai porté ma main à ma jambe droite et j’ai tiré ; puis une sensation d’aspiration par une force irrésistible, comme dans un film au ralenti. Projeté du même côté que le Lieutenant de Bodman j’ai repris conscience dans une nuit noire et dans un silence éprouvant. J’ai eu le sentiment que personne ne s’était rendu compte de rien ; que j’étais seul, dans le bled et abandonné, puis une peur panique m’a prise ; les fells allaient venir et mon affaire serait faite ; ils allaient me les « couper ». Immédiatement comme les autres, tous les autres, j’ai crié : « Maman ! » puis j’ai appelé la Vierge Marie : « Très Sainte Vierge, sauvez-moi, je vous promets de réciter chaque jour 3 Notre Père et 5 Je vous Salue Marie. » J’ai tenu promesse, quelques temps, puis j’ai oublié, m’en suis rappelé, puis encore oublié ; il m’arrive, de temps à autre, de m’en souvenir et de m’acquitter de ma promesse. La Vierge est bonne, elle m’a sûrement pardonné ! J’ai aperçu dans le noir de la nuit des lumières qui cherchaient ou nous étions le Lieutenant et moi : « Par ici, il y en a un ! » C’était le Lieutenant pour qui hélas on ne pouvait plus rien faire. J’ai crié : « Je suis là ! Venez vite ! » Les lumières se sont rapprochées, des visages brouillés me sont apparus ; un camarade a voulu me lever mais ma jambe restait à terre, le pied complètement tourné sur la droite. J’ai crié : « Je me vide comme un lapin, vite faites-moi un garrot. » L’ambulance est venue près de moi ou j’ai été transporté jusqu’à elle ; à l’intérieur l’infirmier, Oblak je crois, a tenté de me rassurer avant de me faire la piqûre de morphine. Je lui ai dit : « C’est foutu, je ne boxerai plus, je ne danserai plus ! » C’étaient les deux choses qui me venaient à l’esprit, le sport et les bons moments. Enfin les bons côtés de ma vie d’avant.. . J’avais en Algérie pris la mauvaise habitude de fumer la cigarette en conduisant de nuit. Cela me gênait et me tenait éveillé ; m’étant habitué à la cigarette j’avais adopté la pipe qui passant d’un côté à l’autre de ma bouche me gênait elle aussi et donnait les mêmes résultats. Dans le matin blafard, un gars est venu et m’a dit : « Tiens ta pipe ! » et me l’a posée sur la poitrine. « Quelle chance, ai-je répondu, j’ai pas cassé ma pipe ! » Quarante ans plus tard, j’ai retrouvé ce garçon qui me l’a rappelé. Puis je me suis endormi sous l’effet de la morphine. A l’aube, dès qu’il a fait jour, un hélico est venu pour me transporter à l’antenne de Khenchela. Je me suis encore éveillé ; on m’a installé dans une coquille plastique transparente accrochée le long de l’hélico. Là, près de moi, était l’Adjudant-chef qui avait fait muter Laplanche à Zoui. Cet Adjudant-chef était, je ne sais pour quelle raison, surnommé « Le Zimbrec. » Je l’ai regardé puis, d’une voix faible et étonnée le regardant avec surprise j’ai dit : « Oh ! le Zimbrec ! » Je revois son visage attristé, je suis sûr qu’au fond de lui, comme me l’ont écrit d’autres sous-officiers d’active, il voyait là avec peine un de ces gamins qu’il avait déjà vu souffrir ou mourir sur d’autres champs de bataille. C’est fou ce qu’on peut voir et interpréter dans un regard, quand tous les mots sont inutiles et vains ! Je me suis inquiété de mes camarades qui étaient dans le camion ; aucun n’était blessé ; l’hélicoptère s’est élevé, c’était pour moi une première ; puis je me suis endormi, c’était fini ! Adieu Babar ; adieu à tous ; j’allais connaître d’autres choses ; d’autres combats, mais c’est une autre histoire. Au revoir 18ème car on allait se retrouver 42 ans plus tard, pour fixer sur le papier ton histoire et celle de tous ceux qui y sont passés une année ou l’autre avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de grandeur. Retour en arrière, continuité d’un présent qui ne nous a jamais quittés. Beaucoup en ont bavé dans les djebels et s’en souviendront toujours. Pour beaucoup, et je suis du nombre, ce n’est que bien plus tard que nous avons eu conscience de ce que nous avions fait, à quelque échelon que nous nous soyons trouvés. Source : Extrait du livre de Legendre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’horrible premier août 1959 à Chélia

...Le pire va venir et marquera à vie les témoins de l’horreur. Nous sommes le 30 juillet, une grande opération de nettoyage est prévue sur le Chélia, le plus haut piton de l’Algérie. Sont concernés : Le sous-groupement A aux ordres du Lieutenant-colonel Klein avec 4 escadrons. Le 1er R.A. avec trois batteries. Le 1er R.E.C. Une section du génie. Le sous groupement B avec : Le 17ème R.C.P., Le 3/7ème R.T.A., Le 2/94ème R.I. Le sous-groupement A est installé à 5 heures 30 en bouclage face au Nord sur le djebel Arhane et face à l’Ouest de part et d’autre du col de Tizougarine. À 6 heures 30 le 5ème escadron du 18ème intercepte 2 rebelles et récupère un fusil et une grenade. À 17 heures démontage de l’opération ; à 18 heures 30 le 5ème escadron abat un fuyard et le régiment est rassemblé en bivouac à 19 heures 30. C’est fin juillet, il fait chaud, il y a de la poussière. Il fait soif, rien que d’habituel ! On va coucher à la belle étoile. Le Lieutenant Hélie de Roffignac, commandant le 2ème escadron en intérim du Capitaine Ribollet en mission, est joyeux. Pour lui tout va bien. Il vient de se marier trois mois plus tôt ; sa jeune femme est venue à Babar reçue avec les honneurs. Hélie de Roffignac est un cavalier dans l’âme. Une valeur sûre. Il a été nommé Lieutenant par décret du 28 juin 59 pour prendre rang 1er août, deux barrettes comme on dit. Il s’est dit qu’il mettrait ses nouveaux galons demain matin, dès le réveil, sur le terrain. A une heure du matin les ordres sont communiqués par le Lieutenant colonel pour cette journée qui commence. Le sous groupement A doit déplacer son bouclage vers le Nord Est en direction du Chélia. Hélie de Roffignac agrafe ses nouveaux galons : « Félicitations mon Lieutenant ! ». À 04 heures 45 la mise en place est terminée. Le 2/94ème R.I. fouille en sens Nord Sud vers le fond du bouclage réalisé par le sous groupement A. Vers 10 heures 45 l’ordre de débouclage est donné : opération nulle. À 11 heures la plupart des unités composant le bouclage sauf l’escadron du 1er REC ont franchi la limite des arbustes résineux. Le 2ème aux ordres de Roffignac s’étend du Nord au Sud. Le tout nouveau Lieutenant donne ordre à ses deux pelotons, ceux de Julien et Taverne de rejoindre le bivouac par le plus court chemin cependant qu’il décide avec les deux autres pelotons Treille et Georges et son P.C. de parfaire, en rejoignant le bivouac, la fouille du terrain situé devant lui. Deux sources de feu avaient été observées à 11 heures, l’une au Nord du bouclage, l’autre au Sud. Vers 11 heures, sous l’effet d’un vent d’une extrême violence, les feux prennent une ampleur exceptionnelle, les résineux s’embrasent, les flammes sont couchées sur le flanc du djebel et une épaisse fumée sombre s’en dégage en direction de l’arête Est. Un crépitement de munitions, des explosions isolées se font entendre dans la partie Est du terrain par rapport à l’observatoire P.C.. Le Lieutenant de Roffignac, en atteignant la piste juge la situation sérieuse, son poste radio, hélas, est en panne. Les flammes remontant à la vitesse du cheval au galop les pentes du Chélia interdisent toute échappée aux deux pelotons qui n’ont que la ressource bien maigre de remonter au pas de course le plus haut et le plus vite possible. La fumée, l’oxyde de carbone ont intoxiqué les soldats qui sont tombés ; les flammes les ont rejoints. En bas la méprise est totale, pour eux tout le monde est redescendu. Les explosions, certainement des munitions ennemies, hélas il n’en est rien ! Les gars se débarrassent des armes, et tout ce qui peut ralentir leur course à la survie. Peine perdue, ils sont rattrapés par le feu qui les dévore, aucun n’en réchappera. Le Lieutenant de Roffignac passe seul à travers les flammes et est recueilli par le Maréchal des logis-chef Jullien auquel il dit : « Il y a des pelotons qui brûlent et je souffre » puis : « Prévenez ma femme avec ménagement ». Il est immédiatement évacué par hélico et meurt pendant son transport. Dès que l’état du terrain rend possible la progression, le 18ème, le 2/1 REC et le 2/94 R.I. entreprennent les recherches. Les corps sont retrouvés carbonisés, méconnaissables, une vision d’horreur ; mis dans des toiles de tente ou des ponchos les corps sont évacués par hélicoptère sur la ferme Brossais. 47 corps seront ainsi retrouvés le 01 août, 29 du 2ème peloton, 17 harkis de la harka N° 16 et l’aspirant Desmas de la S.A.S. La fouille reprise le lendemain devait permettre de découvrir 6 corps supplémentaires. Avec le Lieutenant de Roffignac le total des victimes s’élevait à 54 car au nombre figuraient 6 prisonniers. J.P.L - Le retour à Babar fut des plus pénibles, ordre fut donné aux hommes revenant d’être à 6 par camion et debout afin de faire voir à la population que nous revenions. Le Capitaine Ribollet, chef d’escadron, était absent, en mission en Israël je crois, ce qui fit que le Lieutenant de Roffignac avait assumé les fonctions de chef d’escadron. Nous fûmes rassemblés devant le mat des couleurs, drapeau en berne ; comme toujours, minute de silence, sonnerie aux morts. Un Lieutenant que je vis les larmes aux yeux, tant l’émotion était à son comble, tentât de nous réconforter ; il fallait surmonter la douleur, nous partirions en repos aux « cigogneaux » près de Bône. La soirée et la nuit furent des plus pénibles, tous étaient nos amis, beaucoup avaient fait leurs classes avec nous, nous les connaissions nommément : Christian Moret de Nancy qui m’avait invité au restaurant à Mailly quand je n’avais pas d’argent ; Maurice Van Temsch que le chef d’escadron Chanoine avait fait muter de la base arrière, où il était son secrétaire pour des raisons futiles, et combien d’autres. Des années durant leur visage a hanté mes nuits, puis le temps a passé, les visages se sont estompés puis ont disparu, mais je pense toujours à eux et chaque fois l’émotion m’envahit au-delà du raisonnable. Le Capitaine revenu, il ne fut plus question de repos aux « cigogneaux », pour lui, et je pense qu’il avait raison, le remède serait pire que le mal. Nous repartîmes en opérations. La vie devait continuer. La coupe n’était pas bue jusqu’à la lie ! Le lendemain j’eus pour mission de rejoindre la ferme Brussais où les pauvres gars avaient été déposés ; il fallait identifier les corps, qui n’avaient pas encore été reconnus. Entreposés dan une salle intérieure de la ferme, les cadavres furent sortis et allongés les uns à côté des autres. Nous étions, faut-il le rappeler, le 02 août, la chaleur était torride. Je ne peux faire autrement que de relater les circonstances, j’aurais, ne le faisant pas, l’impression de trahir ; le sang s’écoulait en rigole. Les médecins et chirurgiens, appelés, de l’antenne de Khenchela contribuèrent à la mise en bière de nos défunts camarades, certaines dépouilles nécessitant des interventions relevant de la chirurgie. Il avait fallu auparavant tenter d’identifier ces corps dont les chairs étaient calcinées. A l’aide de ce que l’on pouvait ! Les fiches dentaires en premier, les maigres indices comme les chevalières ou autres petits détails, malheureusement aucun n’avait pris la précaution, pourtant obligatoire, de se munir de sa plaque d’identité. Van Temsch fut reconnu grâce à sa chevalière marquée M.T., le chef d’escadron Chanoine, qui l’avait fait muter, s’obstinait à ne pas vouloir le reconnaître, il fallut le convaincre que le « Van » d’origine hollandaise ne se mentionnait pas dans les initiales. L’Adjudant Treille identifié avec certitude fut reconnu parmi les 6 derniers grâce à sa plaque d’identité qu’en vieux soldat il avait bien sur lui. Qui était celui identifié à sa place ? un harki peut-être étant donné qu’il était quasiment impossible de différencier un Européen d’un Arabe, hors les rares cheveux plus épais apportant un semblant de certitude quant à la race mais pas sur l’identité réelle. Les corps mis en cercueils plombés partirent sur Khenchela où eut lieu le 03 août une cérémonie funèbre avant le départ vers Philippeville et le retour en métropole pour les uns et l’enterrement sur place pour les autres. Ce drame qui nous a tous marqués, où nous avons tous perdu de nombreux camarades, nous a fait pleurer longtemps, marquant à jamais notre mémoire. Le Lieutenant Hélie de Roffignac a marqué cette triste journée d’un héroïsme incroyable. C’était un personnage haut en couleur, militaire et chevalier jusqu’au bout des ongles ; adepte de la moto avec laquelle il sillonnait le bled au pur mépris du danger. En opération il était d’une audace inouïe : « En avant, sus à l’ennemi ! » brandissant le pistolet, stimulant ses hommes qui le suivaient en toute confiance. Il était passé au travers de situations dangereuses en riant, criant haut et fort son enthousiasme. Rien ne l’arrêtait, ce jour funeste le feu ne l’arrêta pas non plus, mais son courage n’avait pas suffi à le sauver. Bien des raisons furent avancées pour expliquer ce drame, l’aviation aurait mis le feu en tirant des roquettes ou en larguant des bidons dits spéciaux, un Colonel d’un autre régiment présent à cette opération aurait donné l’ordre d’allumer les touffes d’alfa comme cela se faisait en fin d’opérations, pour nettoyer le terrain, on ne sut jamais de façon certaine comment expliquer cette catastrophe. Il semble que le Lt-Colonel Klein pressentait et craignait le drame : bien avant l’incendie de la première mechta il avait fait envoyer un message à tous les prétendants, recommandant de ne pas allumer de feu. L’escadron sera reconstitué en partie avec des éléments du 3ème escadron de Berthon. La vie reprendra, comme il se doit, nouvelles opérations, nouveaux drames, nouveaux succès, arrivées et départs : « comment ça se passe ici ? » « Salut les gars, à la revoyure ! » Les survivants du 1er août, enfin ceux qui n’étaient pas des deux pelotons « Roffignac » et « Treille » se sont durcis, marqués à vie par ce drame impensable. Quand je pense que de nos jours, pour le moindre pétard qui fuse, des équipes de psychologues sont rameutées pour dé choquer, dit-on, les personnes concernées et leur environnement, ce qui, dans certains cas, peut paraître exagéré, je me dis que notre sort était bien différent, tant pour nous que pour nos familles. « Dis donc l’ancien, il est bizarre untel, à peine tu lui dis quelque chose qui ne lui convient pas, et il part ! » « Tu ne peux pas comprendre, t’as pas connu le Chélia le 1er août ! » Source : Livre de Legendre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souvenirs d’un Chef de section parachutiste

FERME BERTHON A TAMZA

...Les Aurès ont mauvaise réputation. C’est là que la rébellion est née et, en cette année 1957, c’est une région où elle demeure encore très solidement implantée. Les agglomérations et les voies de communication sont peu nombreuses dans ce massif montagneux dressé telle une forteresse dans la partie sud-est de l’Algérie. Son climat rigoureux aux écarts extrêmes et son relief tourmenté ont contribué à maintenir cette région dans un isolement sauvage. Ses habitants les « Chaouias », cultivent un particularisme ombrageux ainsi qu’une vieille tradition guerrière, parfois tournée en banditisme et qui les pousse maintenant vers la nouvelle cause. Le 9ème Régiment de chasseurs parachutistes (9e RCP), au sein duquel je sers comme chef de section à la 3ème Compagnie, opère dans cette région depuis le début de l’année. C’est un corps de réserve générale à la disposition de la Zone opérationnelle des Aurès (ZOA), commandée par le général Vanuxem. La période est difficile. L’adversaire est déterminé et manœuvrier, ses bandes sont mobiles et bien armées. Les opérations se succèdent à un rythme éprouvant, les accrochages sont fréquents et meurtriers, la liste de nos pertes s’allonge. Au soir du 27 juin, nous arrivons épuisés à la ferme Berthon, grosse exploitation agricole au pied du massif. Nous nous installons pour récupérer. En pleine nuit, le capitaine est convoque pour un briefing du chef de corps, le colonel Buchoud. Une bande forte d’environ cent cinquante rebelles se trouve dans la région de Tizi Nouhis à proximité du djebel Faraoun où elle opère parmi une population réputée complice. La mission du régiment est simple : « localiser la bande, la fixer, la détruire ». La section de jour sautera en tête Mais le plus étonnant n’est pas là. Cette fois, pas de longues heures sur les banquettes de bois des GMC, pas d’épuisantes marches d’approche qui souvent donnent l’éveil aux "choufs" postés dans les rochers, non ! Cette fois c’est une opération aéroportée, on sautera ! Comme les Anciens en Indochine ! Les "fells", cette fois ne nous échapperont pas. Les avions, cinq Dakotas, se poseront au lever du jour sur la piste en terre de l’exploitation et largueront deux compagnies au plus près des rebelles en vue de les fixer. La 3° compagnie, unité de jour, formera la première vague et la section de jour sautera en tête : la section de jour est la mienne. Saut en conditions d’opération : approche en vol tactique à moins de 100 mètres, largage en colonne à 300 mètres, un seul passage, pas de siki (le siki est un mannequin que l’on largue avant les sauts d’entraînement pour calculer la dérive des parachutes). Distribution des cartes, étude du terrain, répartition des missions avec les cadres, nous dormons quelques courtes heures. Lorsque les avions se posent dans un grand nuage de poussière, nous sommes prêts. Perception des parachutes et des leg-bags, vérification rapide, équipement, embarquement, décollage. J’ai décidé de sauter en tête. Je dois marquer la DZ et mon leg-bag est plein de pots fumigènes que j’allumerai dés mon arrivée au sol. Mon adjoint, le sergent Manneville, sautera en serre-file. Les avions volent en colonne, se guidant sur le leader « au ras des clochers » mais ici pas de clochers ni même de minarets, des crêtes rocheuses à l’infini que nous sautons au plus près ; ça "tabasse" dur et nous avons du mal à garder nos petits déjeuners. Quelques-uns tentent de lancer les chants traditionnels, mais ils ne rencontrent que peu d’écho. Manneville se lève et en s’accrochant ici et là parvient à me rejoindre au terme d’une progression cahotante. Il se penche vers moi : le pourvoyeur du fusil-mitrailleur François L., un petit ch’timi, pique une crise de nerfs au fond de l’avion et il s’est déséquipé. C’est un refus de saut, cas rare mais sérieux, car il peut affecter le moral des moins aguerris et amputer l’effectif combattant. À régler immédiatement, mais en douceur car on sait que dans ce genre de situation il n’y a pas de contrainte qui vaille. Nous gagnons le fond de la carlingue et entourons le garçon. Tentant de dominer le bruit des moteurs, nous commençons à lui parler. Avec les mêmes pauvres mots, nous faisons appel à sa fierté d’homme et de para, nous invoquons sa petite amie et le dégoût que lui inspirerait un "dégonflé". Nous parvenons à le calmer et lui remettons son parachute. Je décide alors de permuter avec Manneville, il sautera en tête et moi en queue de stick immédiatement derrière L., la proximité de ma personne et mon autorité étant censées l’aider à passer la porte. L’avion effectue une courte montée puis le régime des moteurs diminue, le rouge s’allume : « debout, accrochez ». Le petit L. se lève avec difficulté, il paraît absent et comme engourdi. Je prends le mousqueton de son parachute et je l’accroche sur le câble. Le signal passe au vert et le klaxon lance son appel lancinant. Sur les talons de Manneville la section gicle par la portière. Je suis le mouvement, je soutiens François L., je le pousse, m’apprêtant à le propulser dehors d’une solide bourrade dés qu’il sera à la porte. On y est presque, je bande mes muscles, il se redresse, il va sauter ! Non ! il ouvre les bras et verrouille ses mains sur les longerons de la portière, tétanisé, refusant le dernier pas de tout son corps. Je hurle à ses oreilles, frappe ses avant-bras du tranchant de ma main, rien n’y fait. Le largueur se joint à moi, mais la terreur qui se lit dans les yeux du garçon décuple ses forces, nous nous arc-boutons, il va lâcher, mais dans un sursaut se cabre brutalement et tire la poignée de son ventral. La voile envahit la carlingue, m’enveloppe et m’aveugle. Dans un mouvement réflexe, je parviens à me dépêtrer et m’élance par la portière. Mon parachute se déploie et c’est le silence. Je suis seul en l’air. Au loin, une coupole de parachute disparaît derrière un mouvement de terrain. Je prends alors conscience de la situation. L’incident provoqué par L. n’a pas duré bien longtemps mais pendant ces quelques instants l’avion a continué sa route (à 180 km/h une minute représente 3 kilomètres sur le terrain). je suis donc loin de mes camarades, la faible hauteur de largage et le cloisonnement du terrain ont aussi contribué à m’isoler des autres. Bref, je suis bel et bien paumé ! Tout en réfléchissant, je fais mon tour d’horizon et m’aperçois que je descends droit sur un gros douar, je tire sur mes suspentes pour essayer de m’éloigner, mais c’est trop tard et je suis trop bas. Là, comme on dit, je commence à gamberger : village, population acquise à la rébellion, un parachutiste isolé ! Dans mon imagination je revois les corps de civils mutilés, je me remémore en un éclair les rumeurs de popote sur le traitement réservé aux rares prisonniers et je vois dans ma tête se lever les faucilles et s’abattre les fléaux à blé. Je n’ai pour tout armement qu’un petit pistolet MAC 50 qui reste d’ailleurs coincé sous mon harnais. Mais la manœuvre d’atterrissage m’obligeant à concentrer mon attention, mes inquiétudes sont vite balayées. J’ai le temps d’apercevoir un groupe gesticulant et je me pose entre deux murs de torchis, dans ce qui paraît être une ruelle étroite tandis que ma voilure vient coiffer mollement le toit de la mechta la plus proche. Je me relève et me dégage de mon harnais avec la hâte que l’on imagine ! A peine celui-ci tombe-t-il à terre que je suis entouré, submergé par une volée de gamins hilares et surexcités qui se précipitent pour m’aider et m’apostrophent en arabe, à moins que ce ne soit en dialecte chaouïa, en montrant tous les signes de la joie la plus extrême. Les hommes les suivent aussitôt. Les anciens combattants ont pris le temps d’agrafer leurs décorations, je vois briller des médailles militaires, des croix de guerre, des commémoratives de toutes les couleurs. Des hommes déjà âgés, mais aussi de plus jeunes me saluent avec déférence et chaleur, me citent des numéros de régiments d’Afrique, de tirailleurs, de spahis, où ils ont servi en Italie, en Allemagne, en Indochine. UNE MANIFESTATION D’AMITIÉ SPONTANÉE L’émotion m’envahit, non pas ce soulagement un peu lâche qui accompagne la disparition d’un danger, car la peur n’avait pas eu le temps de s’installer, mais celle née de la découverte brutale d’une telle manifestation d’amitié spontanée au sein de cette communauté isolée, donnée comme hostile ; l’émotion de vérifier que, dans ce pays, comme nous le croyons profondément, tout peut encore être sauvé puisqu’il existe des situations comme celle que je suis en train de vivre. Dans ce village perdu des Aurès, alors que je suis totalement à leur merci, ces paysans m’accueillent fraternellement, en bravant le FLN et en prenant de ce fait le risque de terribles représailles. On m’offre le thé et on m’accompagne en un groupe joyeux, l’un portant mon sac, l’autre mon parachute, vers le lieu-dit que l’on a identifié comme étant le site de la DZ. Du haut d’une crête, j’aperçois enfin au loin, dans la plaine en contrebas des éléments du régiment. Mes nouveaux amis m’escortent jusqu’aux premières sentinelles et nous nous quittons avec de longues démonstrations de fraternité. Ma compagnie est restée sur place et lorsque je la rejoins, on est à peine surpris de me voir tant est grand le désordre qui semble régner. En effet les sticks n’ont pas été largués dans la plaine mais sur les premières pentes du Djebel Faraoun, parmi un amoncellement de blocs rocheux. La 3éme a bien joué son rôle de siki, car elle a permis un largage correct de la deuxième vague, mais à quel prix ! Treize fractures et entorses diverses, le poste SCR 300 du capitaine et le mortier de 60 détruits après que leurs gaines soient tombées en torche. Hélas, la bande rebelle nous échappe ! Par la suite, nous utiliserons plutôt l’hélicoptère plus adapté à ce type de conflit. François L., pourvoyeur au fusil-mitrailleur, a atterri ce jour-là à Telergma avec son Dakota. À la fin de l’opération, il a rejoint ses camarades et affronté leur regard. C’était un brave garçon et tout le monde l’aimait bien. Nous n’avons jamais reparlé du Djebel Faraoun. Bien sûr, il devait quitter les paras, c’est la règle en cas de refus de saut, mais en attendant sa mutation il a continué à partager courageusement la vie de la section. Quelque temps après je suis parti en permission, j’ai passé mon commandement à l’aspirant Thierry, un jeune séminariste qui sera tué quelques mois plus tard. A mon retour, j’ai trouvé tous mes gars à l’hôpital, leur GMC avait basculé dans un ravin. Un seul manquait à l’appel, le pourvoyeur FM François L., tué par une ridelle du camion qui lui avait transpercé la poitrine. François L., quelle obscure prémonition t’habitait, ce 28 juin 1957, dans le ciel du Faraoun ? Et vous mes amis du douar perdu, qu’êtes-vous devenus ? Roger SABOUREAU Source : Article publié dans N°5 GUERRE D’ALGÉRIE Magazine-Septembre - Octobre 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.B.L.E (Demis Brigade des Légions Etrangers) installé à TAZOUGERT 1955

...En juillet 1955, la Demi-Brigade regagne l’Afrique du Nord. Hélas, le temps n’est pas au "repos du guerrier". Basées à Guelma, ses unités rayonnent dans le Constantinois, du nord au Sud.

Le nettoyage, les légionnaires connaissent ça. C’est le décor qui change : là où il y avait la fange, maintenant c’est le désert ; au lieu des diguettes, des pitons. Des pitons. Ils en avaleront, jour après jour, dans les dures montagnes des Nementcha. Ils trouvent des"caches", mais pas de rebelles. Le fellagha ne se dévoile qu’à coup sûr, lors des embuscades, comme prés de Seiar le 24 novembre. Tout le reste du temps, il est partout et nulle part. C’est le berger que l’on rencontre, c’est l'homme assis devant le mechta qui esquisse un salut militaire au passage. Et pourtant, petit à petit, il sera obligé d’abandonner la région, l’un de ses fiefs préférés.

C’est alors le temps de la pacification. Pour garantir la sécurité des populations, on construit des postes ; Khirane sera le premier d’une longue série. Pour améliorer les communications, on remet en état les postes. Les légionnaires deviennent infirmiers et instituteurs pour réouvrir les dispensaires et les écoles. Si les villages ont retrouvé paix et sécurité, la lutte se poursuit dans les djebels, marquée par des combats très durs : Zaouia, Bou yakadane, Oulndj, djebel Selke et bien d’autres. En juillet 1957 la bande locale est enfin détruite. Laissant alors les Nemenchta, la Demi-Brigade réduite à deux bataillons s’implante dans les Aurès. Sa vocation de troupe de montagne se confirme : aux pitons arides et désolés succèdent les massifs boisés. Dans ce pays rude et tourmenté, le rebelle l’est également. Il dicte sa loi, impose sa terreur, rend sa justice. Mais au début de 1958, coup de tonnerre dans les Aurés : la bande d’Amrani n’a plus la baraka.

La 13ème DBLE s’est taillée, coup sur coup, trois beaux succès avec la récupération de 3 mortiers, 8 mitrailleuses, plus une centaine d’armes individuelles. Après cela, le fellagha recule et refuse le contact, mais il va réagir par la violence sur la population civile ; en quinze jours, dix égorgements ! L’effet obtenu est tout autre que le résultat escompté. Devant ce déchainement de cruauté la population n’hésite plus. Près de huit cents familles viennent, en plein hiver, se masser autour du poste Bou-Hamama avec tout ce qu’elles ont pu emmener : troupeau, grain, volailles Il faut les loger, les nourrir, les protéger, mais ce ne sera pas peine perdue. Les langues se délient, le "tapis d’ouate" se déchire et le 7 mai 1958, à l’issu d’un accrochage à l’Oued Kelaa, c’est le cadavre d’Amr Ani lui-même, entouré par ceux de ses tireurs d’élite qu’on retrouvera sur le terrain. Pour un temps, la région est nettoyée. Il faudra, hélas, y revenir car les fellaghas n’abandonnent jamais définitivement les Aurès, berceau de la rébellion.

En octobre 1958, la Demi-Brigade devient régiment d’intervention. Sa mission itinérante l’amènera à travers toute l’Algérie, dans une série de brillantes opérations : Emeraude, Dordogne, Georgevie, Isère. De la Kabylie aux pitons de l’Atlas, d’Alger au barrage Est, puis encore dans les Aurès où, le 10 février 1961, elle obtient à nouveau un bilan éloquent : 49 rebelles hors de combat, 29 armes récupérées, la Willaya-l décapitée. La 13ème DBLE retourne alors dans le fameux Bec de Canard, sur le barrage Est, où les opérations, les patrouilles et les embuscades seront son lot quotidien jusqu’en mars 1962 lorsque sonne le cessez-le-feu. Une autre guerre est finie. Une de plus dans la vie de cette unité qui en 22 années d’existence n’a jamais connu la paix. Va-t-elle enfin trouver une garnison ? Hélas, il faut d’abord partir. Non sans avoir jeté un dernier coup d’œil à ces 214 tombes toutes fraîches.

SOURCE : www.forum-legionetrangere.info

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

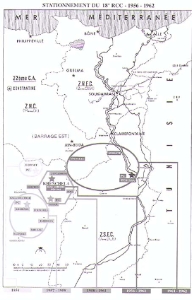

Garnisons du 18e Régiment de chasseurs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ème du Régiment de chasseurs d’Afrique

...Début mai 1955, départ de l'escadron pour les Aurès Nementcha : embarquement à MAISON CARREE et débarquement en gare d'Ouled Rahmoune, puis par la route jusqu'à BABAR situé à une vingtaine de kilomètres au Sud de Khenchela, pour relever un escadron du 1er Régiment de spahis Algériens. Le premier soir, à la nuit tombante, un convoi du PHR , au passage de l’oued Hattiba situé environ à cinq kilomètres de BABAR, est pris sous le feu d'armes individuelles. Embuscade sans conséquence, mais sans doute la meilleure façon de saluer notre arrivée…!!! Le chasseur TAIEB Pierre, pilote de l'obusier M8 du PHR, a été mortellement blessé vers 21 heures, alors qu'il aidait le chef de char à dégager le tireur , le chasseur SULEJ, blessé à la tête. J'étais le chef de char.

Après une nuit de pluie diluvienne, tout le monde doit se souvenir du départ de cette ferme, notamment du rodéo pour faire démarrer les AM M8 pour rejoindre GUENTHIS par une piste ressemblant à un bourbier, piste qui n'avait sans aucun doute jamais été empruntée par autant de véhicules . Le bivouac à Guentis permit de découvrir cette région aux paysages lunaires ( DJEURF., l'impressionnant Oued Hallail) et dura environ une semaine. Ensuite l'escadron remonte vers le Nord Constantinois et s'installe au domaine de l'Orangerie prés d'El Arrouche.

Source : anciens de RCA -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les S.A.S. de Djellal et de Bouhmama Article rédigé Madame GIBIER dont le mari a été chef de SAS à Djellal puis à Bouhmama. Lorsque au mois de mai 1957, je rejoignis mon mari, officier des Affaires Algériennes à Djellal, je n’imaginais pas que j’allais vivre, dans ce coin perdu des Aurès, l’expérience la plus passionnante de ma vie.

Madame GIBIER. Ce qui, d’abord, frappait à l’arrivée, c’était l’austérité du site. Ce n’était qu’éboulements, failles, falaises ravinées, chaos de rochers... Dans ce paysage lunaire et tourmenté, à l’aridité extrême, les petits bâtiments de pierre de la S.A.S., semblaient bien dérisoires. Du haut de la falaise qui les dominait, on pouvait par temps clair, apercevoir le Sahara. Sur un escarpement, se serraient les gourbis du village, dont les pierres se fondaient dans la masse des rochers. Les rares touches de verdure étaient celles de maigres oliviers.

Implantation du 18e RCC. C’était alors le 18ème Chasseurs qui tenait le poste de Djellal. Nous prenions nos repas dans leur rudimentaire, mais sympathique « popote ». Un bureau, une armurerie, une pièce pour la radio étaient le domaine du chef de S.A.S., s’y adjoignait une chambre exiguë chichement éclairée. L’agencement était spartiate, à l’image des conditions de vie. Pas d’eau courante, un broc et une cuvette tenaient lieu de sanitaire. Pour mon arrivée, certaines améliorations avaient cependant été réalisées, dont la création de « lieux d’aisance » en planches n’était pas la moindre !... On y accédait par un sentier rocailleux où il m’est arrivé de rencontrer un serpent...

Au plafond de la chambre résidait un hôte inattendu : un lézard de belle taille... (Margoulla peut-être…) Grâce aux ventouses de ses pattes, il se déplaçait par bonds, en gobant les mouches au passage... J’eus quelque difficulté à m’habituer à lui... Saïd, le fils d’un chef rebelle récemment tué, était notre « homme à tout faire ». Il était très dévoué à mon mari, grâce à qui il avait été épargné. Mis à l’épreuve pendant un an il participait sans armes à toutes les sorties du maghzen, il y fut ensuite intégré et armé. Peu de temps après mon arrivée, en essuyant notre chambre, il avait posé sur mon livre la grenade qui se trouvait en permanence sur la table. Je m’abstins alors de toute lecture pour le reste de la journée, plutôt que de porter la main sur cet inquiétant objet... Les fonctions d’un chef de S.A. S. étaient multiples. Il dirigeait une unité à la fois administrative et combattante. Après avoir établi le contact avec les populations de son douar il devait les regrouper pour les placer sous la protection de la S.A.S. et du poste militaire et les soustraire ainsi à l’emprise du F.L.N., particulièrement virulent dans cette zone à l’écart de tout. Ces villages regroupés vivaient sous de misérables tentes. Chaque matin à l’aube, les bergers conduisaient leurs troupeaux faméliques de chèvres et de moutons vers d’hypothétiques pâtures. Ils étaient alors fouillés à la sortie du poste, car on n’ignorait pas que les bandes rebelles faisaient pression sur eux pour obtenir nourriture et argent. L’officier S.A.S. était à la fois percepteur des impôts et dispensateur de secours. La perception des impôts était très facilitée quand il pouvait montrer aux contribuables récalcitrants les reçus des sommes qu’ils avaient versées aux fells, reçus récupérés sur un tué ou un prisonnier ou trouvés dans une cache. Dans le même temps, les demandes de secours affluaient. Une longue file d’administrés s’étirait en permanence à la porte de son bureau. La plus grande misère sévissait dans ces villages déracinés, qui avaient dû abandonner leurs terres, si pauvres soient-elles. Le chef de S.A.S. devait apporter à ces populations indigentes des moyens de survie immédiate, en assurant leur subsistance, en organisant un semblant de vie économique et sociale, en les intégrant le mieux possible au village. La scolarisation des enfants ainsi que la création d’un centre de soins furent les premières réalisations. L’officier S.A.S. avait une mission de pacification. Il entretenait certaines « relations » avec des chefs rebelles de son secteur. Il arrivait qu’ils lui fixent rendez-vous la nuit, dans quelque lieu écarté, « sans arme ni escorte », comme le précisait le message... Il aurait fallu être fou pour s’y rendre... Cependant, au terme d’interminables conciliabules, de palabres sans fin, de lettres échangées par l’entremise de gens du village, il obtenait parfois le ralliement de petits groupes locaux. En 1958, il y eut à Djellal, Babar et Tabergda, de nombreuses rencontres entre les trois chefs d’une importante katiba, le colonel des chasseurs, le sous-préfet et les trois chefs de S.A.S. concernés. Mais je ne pense pas qu’elles aient jamais abouti. L’officier SAS était le chef du maghzen. Il sortait en opération avec ses hommes qu’il recrutait, armait et payait. Ces rudes guerriers, dont certains étaient d’anciens rebelles, connaissaient parfaitement le terrain. Ils savaient s’y fondre, y rester immobiles des heures durant et y détecter le moindre mouvement. Ils formaient une remarquable unité de combat et firent preuve d’une grande fidélité envers leur chef. Plusieurs d’entre eux furent blessés ou tués à ses côtés. Le chef de S.A.S. était aussi un officier de renseignements. Grâce à ses contacts avec les habitants de son douar, grâce surtout à ses indicateurs qu’il rémunérait sur des fonds spéciaux, il obtenait de précieuses informations qui permettaient de monter opérations et embuscades dont certaines impliquaient d’importantes forces militaires.

C’est ainsi qu’en 1956 à Bouyakadame, un berger à sa solde le prévint du rassemblement de onze chefs rebelles dans une série de grottes sur plusieurs niveaux, particulièrement difficiles d’accès. Après 5 jours de siège et l’intervention de la Chasse et de la Légion, les fells demandèrent à parlementer avec le chef de S.A.S. Mon mari fut descendu à l’aide d’une corde dans un étroit boyau et obtint ainsi leur reddition. L’officier S.A.S. était aussi maître d’œuvre et chef de chantier. Grâce à la coordination de moyens civils et militaires de nombreux travaux avaient été réalisés, d’autres étaient en cours ou en projet. Pour ces chantiers, il employait des gens du village leur assurant ainsi un petit revenu. Il incitait ses moghaznis à construire de nouveaux gourbis mais leur fournissait les matériaux nécessaires. Il devait donc obtenir de la Sous-préfecture les meilleures subventions possibles. Le chef de S.A.S. avait également un rôle d’officier de justice. Il devait arbitrer de sombres dissensions, régler d’obscures chicayas : partage d’une source pour laquelle le dernier jugement avait été rendu sous Napoléon III... Vols de poule, toujours les meilleures pondeuses... ou de brebis, toujours pleines... Mais il avait parfois à se transformer en véritable enquêteur, lorsqu’une affaire sérieuse survenait, comme l’assassinat d’un habitant du village, lequel n’était pas forcément le fait des gens d’en face... Il lui arrivait même d’être écrivain public ! Un convoi blindé apportait tous les 45 jours des matériaux de toutes sortes pour les chantiers, vivres pour le poste, blé et semoule pour les secours. Les produits frais étaient parachutés : parachute rouge pour la viande, blanc pour les fruits, bleu pour les légumes... C’était alors le grand branle-bas chez les militaires, car il importait de récupérer au plus vite les caisses qui s’égaillaient parfois en zone rebelle. Je me souviens qu’à Noël, les dindes vivantes arrivaient par la voie des airs... Mon arrivée avait suscité une vive émotion parmi la population, tant militaire que civile puisqu’aucune Européenne n’avait jamais séjourné en ces lieux reculés. Pour l’anecdote, lorsque le convoi par lequel j’arrivais franchit le poste de garde j’entendis un appelé dire à un autre qu’il n’avait pas vu de femme depuis douze mois ! Brahim le maire, Mokrane le garde champêtre et tous les moghaznis étaient là pour m’accueillir. Les jours suivants, Abd el Kader, leur chef, ainsi que la plupart d’entre eux m’invitèrent à aller leur rendre visite. Pour ces premières fois l’ordre était donné aux femmes de revêtir leur tenue d’apparat. Mais elles restaient toutes silencieuses, figées, gardaient les yeux baissés. J’ai alors découvert ces gourbis enfumés, tous flanqués d’une petite cour ceinte de murs de pierre où s’entassaient réserve de bois, poulets étiques, chèvres et enfants... On me donnait une chaise, lorsqu’il y en avait une, et on m’apportait un verre de thé à la menthe noir et très sucré, ou de ce café épais et épicé que je parvins presque à aimer...( le café chouïa). J’étais partout escortée par ces superbes enfants sales qu’étaient les enfants chouïas. Les jours où j’allais m’approvisionner en bonbons à la petite épicerie du village on savait qu’une distribution s’annonçait. C’était alors la ruée, les enfants surgissaient de partout et Mokrane intervenait pour freiner l’enthousiasme... Il était chargé de distribuer de menues amendes aux familles dont les enfants étaient les plus sales. Mais peut-on s’étonner de cette absence d’hygiène, quand le seul point d’eau était à la source, très en contrebas du village ?... Les femmes en âge de séduire ne sortaient pas de chez elles. C’était donc aux fillettes et aux femmes âgées qu’incombait la tâche de remonter l’eau, pieds nus sur le chemin caillouteux, courbées sous le poids de tonnelets ou d’outres en peau de chèvre... Les moghaznis veillaient pour la plupart à la propreté de leurs enfants. J’avais apporté de France des petits bijoux de pacotille pour les petites filles. Deux d’entre elles, ravissantes, Halima et Herbia, étaient mes préférées et ne me quittaient guère. Dès le matin, elles m’attendaient à la porte de ma chambre. Les plus téméraires des garçons m’invitaient à aller dans leur « maison » et, quand j’entrais dans un gourbi, les autres m’attendaient dehors pour m’entraîner chez eux. Sans les hommes, les femmes perdaient vite leur réserve. Elles devenaient gaies, bavardes, curieuses... Certaines touchaient le tissu de ma robe, mes cheveux, m’embrassaient les mains. Ali, le jeune fils d’un moghazni, me servait souvent d’interprète. Elles m’offraient de ce petit-lait de chèvre au goût si prononcé... Je leur apportais quelque gâteau que je confectionnais à la « popote » avec les moyens du bord. Quand il m’arrivait d’aller passer la journée à Khenchela avec l’hélicoptère, je rapportais des magazines féminins que je leur montrais. Certaines photos les faisaient beaucoup rire. Mon mari comptait sur mon influence pour favoriser leur émancipation. C’était sans doute un espoir bien utopique. Comment ces femmes, qui n’avaient jamais vu évoluer leurs conditions de vie, dont les coutumes étaient immuables depuis des siècles, auraient-elles pu comprendre quand elles voyaient leurs maris me traiter d’égal à égal et m’entourer de prévenance ? Ces hommes me respectaient parce que j’étais l’épouse du chef, mais ils n’étaient assurément pas prêts à favoriser l’émancipation de leurs femmes. Mille choses, toutes nouvelles pour moi, occupaient mes journées. Je visitais souvent l’école où un jeune appelé faisait office d’instituteur. Elle était alors sous une tente mais on coulait la dalle de béton qui allait recevoir un bâtiment préfabriqué. J’accompagnais mon mari quand il allait visiter les chantiers. Le chemin reliant le village au poste avait été refait et celui menant à la source, amélioré. Un gué permettait maintenant de franchir l’oued. On projetait de capter l’eau d’une source pour la faire monter au village et y installer une fontaine. La maison de Brahim, le maire, allait se terminer. Celles de Mokrane et d’Abd el Kader étaient commencées. Un puisard avait été creusé et des W. C. imposés dans chacune. Nous allions surveiller les moissons, dont les moghaznis assuraient la protection, dans des petites parcelles si pierreuses qu’il était surprenant d’y voir pousser des épis, si clairsemés soient-ils. Un jardin avait été créé, l’eau d’une source, canalisée, emplissait le soir les séguias. Tout poussait et nous fournissions la « popote » en légumes frais. Les moghaznis étaient encouragés à faire de même et certains se prenaient au jeu. Halima et Herbia m’y accompagnaient chaque jour ainsi qu’un berger allemand dressé pour le combat mais qui disparaissait au premier coup de fusil... Abdallah, un jeune moghazni, me fit un jour la surprise d’un banc de pierre qu’il avait réalisé avec son frère. Il fut malheureusement tué quelques semaines plus tard dans un accrochage, en même temps que Bachir qui venait d’achever son nouveau gourbi. La femme d’Abdallah, qui avait dix-sept ans, venait d’accoucher de son second enfant. Elle tomba malade et ne pouvait plus allaiter. Je préparais matin et soir des biberons avec le lait américain en poudre que recevait la S.A.S. pour les secours. Les femmes vinrent à l’infirmerie me dire qu’il n’était pas sucré. À vrai dire, j’ignorais que le lait maternel l’était... Le nouveau-né fut ensuite couvert de boutons. Sans doute ce lait était-il trop fort pour lui. J’allégeais le dosage. Quoi qu’il en soit, le bébé survécut. Je passais tous les jours un moment à l’infirmerie où officiait Mourad, un moghazni qui tenait lieu d’infirmier. Il y avait toujours foule : femmes accroupies, stoïques, fillettes aux cheveux déjà teintés au henné, mais jamais peignés, bébés souffreteux aux paupières ourlées de mouches, que guettait déjà le trachome... Une délégation de femmes vint un jour me demander d’intercéder pour leurs maris emprisonnés comme suspects. Elles m’attribuaient bien des pouvoirs ! On me remit une lettre qui, une fois traduite, commençait ainsi : « veuve sans ressources, j’ai trois enfants à charge dont deux sont morts »... Mon mari était en opération pour plusieurs jours avec le maghzen et le 18ème Chasseurs, lorsque Mourad vint une nuit frapper à ma porte avec le garde champêtre. Yamina, la femme d’Abd el Kader, qui attendait son sixième enfant venait d’accoucher de jumeaux et elle avait une hémorragie. Le poste était alors sans médecin. Mourad ne savait pas lire ; je trouvai à l’infirmerie le produit convenant et je l’accompagnai au village. Dans ce sombre gourbi, éclairé par une lampe à huile, Yamina, entourée de femmes, était couchée sur une mince paillasse, toute habillée et parée de ses bijoux. Mourad lui fit la piqûre à travers ses vêtements. Au matin, elle était brûlante de fièvre. Mourad lui fit une injection de pénicilline que j’étais allée chercher à l’infirmerie avec lui. À son retour, Abd el Kader vint me remercier. Je voulus avoir des nouvelles de Yamina. Il ne l’avait pas vue, mais il avait demandé aux femmes : « ça va ? » Et elles avaient répondu : « ça va ». Rien de plus ne serait dit sur l’événement... Mais le lendemain, il nous offrit un mouton... Nous recevions beaucoup de cadeaux : œufs, poulets, pots de beurre de brebis, bocaux de ce miel de montagne si parfumé, tapis décorés de palmiers et de chameaux du plus bel effet... Il arrivait même que des notables veuillent nous donner de l’argent. Sans doute espéraient-ils quelque faveur en retour... Le bakchich endémique des pays arabes... Avec les officiers du poste, nous étions souvent invités à un méchoui offert par les moghaznis ou par les notables. Dès les premières heures de l’aube, les hommes tournaient sur la braise le mouton embroché en l’enduisant d’herbes et de harissa. La S.A.S. rendait à son tour les invitations. Quand sa maison fut terminée, Brahim nous fit apporter une chorba délicieuse et un plat de gâteaux au miel. Nous avons été conviés un jour, au village, au mariage d’un jeune moghazni. La fête dura une grande partie de la nuit. Les femmes, vêtues de satin chatoyant, les yeux lourdement fardés de khôl, étaient parées des somptueux bijoux d’argent de la femme chaouïa, ces boucles d’oreilles si pesantes, qu’elles étaient retenues sur leur tête par un entrelacs de motifs ouvragés. Elles ne se mêlaient pas aux hommes. La mariée, une fillette qui paraissait à peine nubile, semblait peu concernée par la liesse ambiante. Les riches arômes des mets, les danses, les youyous des femmes, les étranges accords que les musiciens tiraient de leurs instruments, et qu’ils accompagnaient de rauques mélopées, tout concourait à la magie du moment... Quand nous sortions du poste, c’était toujours avec les moghaznis en armes qui assuraient notre protection. Nous allions souvent avec eux à une dizaine de kilomètres, dans une verdoyante petite vallée, enchâssée entre deux pentes arides. Nous l’appelions « la vallée heureuse ». Il y coulait un petit oued alimenté par plusieurs sources. Le bruissement de l’eau était un enchantement et ce n’étaient qu’amandiers, figuiers, abricotiers... Nous marchions dans l’oued. Les moghaznis, ces hommes pourtant si rudes, posaient des pierres pour me servir de gué, me tendant la main, m’offrant de l’eau de source dans leur quart, écrasant les chardons devant moi, tandis que nous remontions vers de petites mechtas où il y avait toujours un épineux litige à régler ou une information à glaner. Là, on étendait un tapis sur un rocher, on nous apportait café, miel, amandes décortiquées et nous repartions avec des abricots délicieux ou des figues mûres à point. Toujours ce sens de l’hospitalité chez ces gens si démunis... Le climat, dans cette région, était soumis à tous les excès. L’été, c’était une chaleur accablante, un soleil impitoyable que réverbéraient les rochers, un sirocco brûlant ou un vent de sable qui obscurcissait tout. L’hiver apportait pluie glaciale, grêlons, neige même parfois. La tôle ondulée de notre toiture nous prémunissait bien mal contre ces extrêmes. L’Oued était le plus souvent pratiquement asséché. Mais un jour de printemps, une série de violents orages le gonflèrent si soudainement, que l’eau entraîna à plus de vingt kilomètres un véhicule blindé et les trois appelés, qui étaient en train de le laver n’y ont, bien sûr, pas survécu. L’hélicoptère amenait parfois le Sous-préfet, le Colonel de secteur ou quelque autre officier supérieur. Ce fut une fois un journaliste américain et une journaliste suédoise qui suivaient une grosse opération. Il apportait aussi le courrier, à moins qu’un vent trop violent n’oblige un piper à le parachuter. Un jour, ce fut un projectionniste qui faisait le tour des postes. Au programme de cette tournée : « Ali Baba et les quarante voleurs ». Tout le village était convié à la séance et mon mari fit savoir aux moghaznis et aux notables qu’il souhaitait y voir les femmes. Le soir, sous la tente, ce fut du délire. Toute la population mâle était là, mais bien entendu, aucune femme ne parut. Il est vrai que le « chitan » rôdait en la personne de nos petits appelés et de leurs supérieurs... Bien d’autres souvenirs me reviennent, pêle-mêle... Camerone, la fête de la Légion, dans le site étonnant du poste de Tabergda... Un départ à l’aube en convoi pour une prise d’armes à Kheirane, une piste difficile saccagée par les fell, mais jalonnée de vestiges romains et un paysage extraordinaire dans le soleil levant... Une tournée d’inspection des petites tours de garde avec les moghaznis, un soir où l’effectif du poste était réduit ; nous grimpions par des « sentiers de chèvres » ; au clair de lune, le paysage semblait plus irréel encore... Le chant du muezzin appelant à la prière... Le jappement des chacals dans la nuit... Le braiment des ânes aux petites heures du jour... Les parties de volley, le soir, au poste du haut... La messe en plein air, quand l’aumônier militaire était là... La libération en grande pompe du lièvre Kerbadou, le jour où le chef fellaga du même nom fut tué... Car c’était aussi - et surtout - la guerre. Les activités militaires rythmaient à toutes heures la vie du poste... Vastes opérations menées dans tout le secteur... Passage de la chasse ou des avions d’observation... Tirs de harcèlement par les gens d’en face... Fusées au magnésium montant dans le ciel pour signaler un accrochage... Départ en trombe des véhicules chargés d’hommes, ou départ silencieux, tous phares éteints, pour quelque raid-surprise... Retour des hommes épuisés par des heures de marche harassante dans ce relief si chaotique, souvent sous un soleil de plomb... Blessés ou tués évacués par hélicoptère... Prisonniers ramenés d’opération, ou ralliés isolés se présentant en armes au poste de garde... La guerre était si intimement liée à la vie du poste, que je ne pouvais la passer sous silence. Il n’était cependant pas dans mon propos de m’y attarder, mais bien de relater ce que j’ai vécu à Djellal en tant qu’épouse d’officier des Affaires Algériennes. De Bou Hamama, où mon mari a été muté en juillet 1958 et où j’ai vécu plus de deux ans avec notre fils encore bébé j’ai aussi en mémoire bien des souvenirs. Le poste était situé en altitude, dans une vaste cuvette que dominait le Chélia, le plus haut sommet d’Algérie. L’hiver, il arrivait que la route du col, enneigée, interdise le passage des convois. Cependant, le paysage s’était adouci. Ce n’était plus l’amoncellement désordonné de blocs rocheux de Djellal, mais un relief montagneux et boisé, en un mot, humanisé. Par contraste, j’avais à Bou Hamama, l’impression de mener une vie de sybarite... Le bâtiment de la SAS, avec sa galerie sous les arcades, était presque luxueux. Il y avait de « vrais » bureaux et nous habitions une « vraie » maison, la seule à bien des kilomètres à la ronde, à ceci près que le réfrigérateur était à pétrole et l’électricité fournie le soir par notre groupe électrogène. Les officiers artilleurs, privés de leur famille, venaient à la S.A.S. retrouver une ambiance civilisée. Laurent, notre fils, âgé de cinq mois à notre arrivée, devint très vite leur mascotte... Comme à Djellal, je côtoyais chaque jour les moghaznis. Ils entouraient le fils de leur chef de mille attentions. Ils lui offrirent un jour un jeune agneau. Bachir, l’un d’entre eux, était notre homme de confiance, en même temps que le baby-sitter de Laurent qui avait une véritable adoration pour lui. Il nous a accompagnés lorsque nous sommes allés passer trois jours à El Mader, le nouveau poste du 1er R.A.. Il est aussi venu quand nous sommes allés à Timgad, cette merveilleuse ville romaine. Peut-être étais-je moins étroitement mêlée qu’à Djellal à la vie du village. Il y avait une importante concentration de communes regroupées : El Ouidja, Chélia, Mellagou... C’était une population de pasteurs, qui était, me semble-t-il, d’une moins dramatique pauvreté. Les préoccupations de mon mari étaient les mêmes qu’à Djellal : d’abord, reprendre en main le maghzen et l’étoffer pour poursuivre efficacement la traque du fell, se charger de ces populations repliées, leur construire des abris avant l’hiver, rigoureux à 1.300 mètres d’altitude. Je me rappelle les tirs du canon de 155, rudes pour les tympans d’un bébé, bien que les artilleurs l’aient éloigné de la maison pour l’arrivée de Laurent... La « popote » où nous étions si souvent et si chaleureusement accueillis... Les bridges du soir à la maison... Les déjeuners que je devais improviser pour les hôtes de passage, venus en hélicoptère pour une tournée d’inspection... Les perdreaux vivants apportés par les pilotes qui les plaquaient au sol par compagnies entières... La visite d’un général américain, venu en observateur avec son aide de camp, qui coucha plusieurs nuits à la S.A.S et qui, le matin, lançait à Laurent un martial « Hello, boy ! »....Un pique-nique sur le Chélia, où je rejoignis mon mari et ses moghaznis en hélicoptère avec le colonel de secteur... Les jardins qui, repérés du ciel par le Chef de cabinet du Ministre de l’agriculture valurent à mon mari le Mérite agricole qui lui coûta bien plus de bouteilles de Champagne que sa Légion d’honneur !... Brigitte, le bébé marcassin, que j’ai élevé au biberon, qui me suivait partout dans la maison et qui, l’âge et le volume venant, émigra dans l’enclos des artilleurs, contre la promesse de ne jamais le manger... La grande distraction était en effet la chasse au sanglier qui, interdit par la religion musulmane, abondait dans ces massifs boisés et dont l’hélicoptère rabattait les hardes vers les chasseurs. Lorsque ces sorties se prolongeaient, l’ordre était donné par radio à notre fidèle Bachir de faire manger « petit soleil »... Tel était le nom de code de Laurent. Mais, comme à Djellal, la guerre sévissait aussi. Bou Hamama a été le centre de vastes engagements, tels que l’opération « CHARENTE » qui dura plusieurs semaines. Le P.C., commandé par le général Ducourneau, y était basé, ainsi que d’importantes forces de Légion. Nous avons été invités sous sa tente avec ses officiers, pour fêter son cinquantenaire. Je me souviens du ballet continuel des hélicoptères... Celui de ce sympathique Général se posait dans notre jardin, entre nos parterres d’œillets. Il me demanda un jour avec humour de lui donner les horaires de sommeil de mon fils, afin d’en tenir compte pour atterrir et décoller ! Pour la petite histoire, comme je m’étonnais d’apercevoir des femmes arabes aux alentours du campement des légionnaires on m’apprit que ces hommes bien organisés ne se déplaçaient jamais sans leur cheptel de péripatéticiennes... Cependant, j’ai de Bou Hamama des souvenirs plus tragiques : le Sous-lieutenant Arnaud, charmant jeune séminariste qui avait offert à Laurent un cheval à roulettes à Noël 1960 et qui fut tué quelques semaines plus tard.... L’inconscience de ces deux officiers qui, chaque dimanche à la même heure, prenaient la route avec une escorte trop légère pour aller bridger au petit poste voisin et qu’on retrouva égorgés... Fin juillet 1959, une opération sur le Chélia se termina en tragédie : 48 Français du 18ème Chasseurs périrent carbonisés, pris en tenaille dans la forêt en feu... les vents violents ont été la cause de ce drame qui frappa très durement les esprits. BouHamama restera sans nul doute une des étapes les plus marquantes de ma vie. C’est cependant de Djellal, ce lieu si déshérité, où le paysage était si ingrat, la nature si hostile, les conditions de vie si sévères - et peut-être justement pour ces raisons - que je conserve le souvenir d’une expérience unique. Extrait du livre de LEGENDRE.

|

| © 2011 BabarWeb.Tous droits reservés. |